| 概览 | ||

|---|---|---|

| 材料阅读 | 《清史稿·纪晓岚传》 |

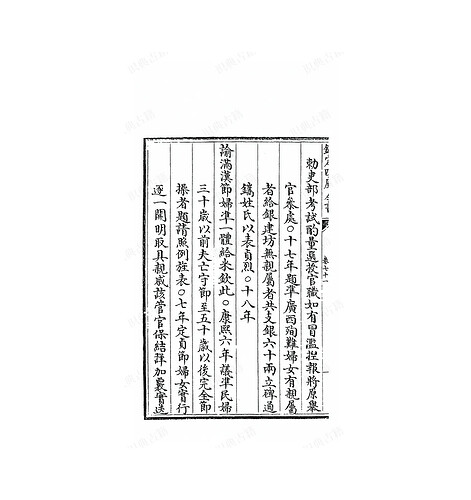

《大清会典》里有这样一段关于强奸罪行的法规,“强奸不从,以致身死之烈妇,照节妇例旌表,地方官给银三十两,听本家建坊”。遭遇强奸、宁死不从的妇女,地方政府会给予30两白银的经济补偿,发贞节旌表,受害的女子因此被认定为烈女。这条法规的核心,在于强奸这个行为是否成功,换句话说,如果强奸的行为得逞了,受害的妇女即使反抗至死,旌表、经济补偿就都没有了,可能还会落下污名。

这样的规定,自然是有问题的。同样遭遇强奸,却根据强奸是否成功被来判定受害者的贞节程度。有一位官员,在处理强奸类案件时,非常苦恼,“每遇此等案件,不敢不照例核办,而揆情度理,于心终觉不安”,这个人便是纪晓岚,在终于无法忍受时,纪晓岚最终向乾隆建言:

窃惟旌表节烈,乃维持风化之大权,必一一允惬人心,方足以示鼓励。伏查定例,凡妇女强奸不从,因而被杀者,皆准旌表。其猝遭强暴,力不能支,捆缚捺抑,竟被奸污者,虽始终不屈,仍复见戕,则例不旌表。

纪晓岚认为,“竟被奸污者”,是因为“势之不敌,非其节之不固”,同样也是“舍生取义”,因此“疏请妇女遇强暴,虽受污,仍量予旌表”。

中国人历来是看重名节的,贞节牌坊看似褒扬了女性的道德,实则是捆住人的枷锁、压住孙悟空的五指山,让女性根本无法求得自由与平等。男人“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”,可以“ 一日不御女,则肤欲裂,筋欲抽”,女人们却只能守着冰凉的贞洁牌坊!吴虞被胡适称为“只手打翻孔家店的老英雄”,他写了一篇文章《吃人与礼教》,谈到吃人的礼教:

我读《新青年》里鲁迅君的“狂人日记”,不觉得发了许多感想。我们中国人,最妙是一面会吃人,一面又能够讲礼教。吃人与礼教,本来是极相矛盾的事,然而他们在当时历史上,却认为并行不悖的,这真正是奇怪了!”

试问如果法规本身就有问题,大前提都是错误的,执行法规的人又怎么能做到合理。