1937年,清华大学、北京大学、南开大学,在长沙合并,组成国立长沙临时大学。1938年,迁往昆明,改称国立西南联合大学,以“刚毅坚卓”为校训。

关于西南联大的历史,梅贻琦、郑天挺两位当事人留下的第一手资料可供参考,追忆当初:《梅贻琦西南联大日记》与《郑天挺西南联大日记》。流水式的日记,繁琐之下,有几点却格外清晰:

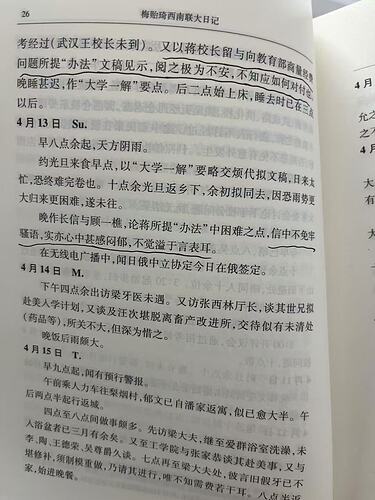

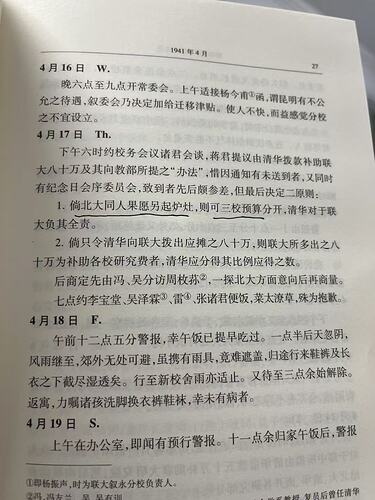

第一、战火频仍。今日,我们身处和平年代,自然不能理解敌机盘旋头顶的仓皇、紧张,试摘录梅贻琦于1941年的些许日记片段:“午饭后1:05警报,1:40敌机八架来,4:00解除,闻所炸为巫家坝及石龙坝”、“11:00警报,12:30敌机来,炸城外东边,4:15解除”、“午饭后一点余,忽有警报,敌机来两批,各有二十七架。所炸为拓东路一带及城内绥靖路以南。闻人民死伤颇多,龙公馆亦落一弹”。

第二、经济困难。办校经费不足,西南联大曾面临解体。北大校长蒋梦麟曾向教育部提出分校,梅贻琦看到相关文件,“阅之极为不安,不知应如何对付也”,在给时任教育次长顾毓琇的信里,“论蒋所提‘办法’中困难之点,信中不免牢骚语,实亦心中甚感郁闷,不觉溢于言表耳”。几经商议,清华大学方面认为,“倘北大同仁果愿另起炉灶,则可三校预算分开,清华对于联大负其全责”[1]。

第三、学人坚持学习。郑天挺日记里多有关于读书的琐碎记录,如1940年4月,“起读《明史》,预备上课”、“读明人笔记,十二时就寝”、“读《清史稿》、《明史》等书。十二时就寝”…乱世之下,西南联大谨守文化教育的方寸之地,培养出来的学者,如杨振宁、钱伟长、郭永怀,都是响彻学界的人物。

第四、看待世界超然的态度。郑天挺在1941年日记谈到:

“人生本来是飘忽的、渺茫的,如果能够‘纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑’的活着,那么整个的一生还不就像浮沉在云海里一样。”

清华大学、北京大学、南开大学因战火而合,今日,硝烟过去,西南联大已不复存在,三所高校重新自立门户,师生们头顶无敌机来袭之忧,学校也没有经费不足的烦恼,遥想当时艰难,文化的种子,为己为人,实在应该更好地继续守护下去。

《梅贻琦西南联大日记》1941年4月记录 ↩︎